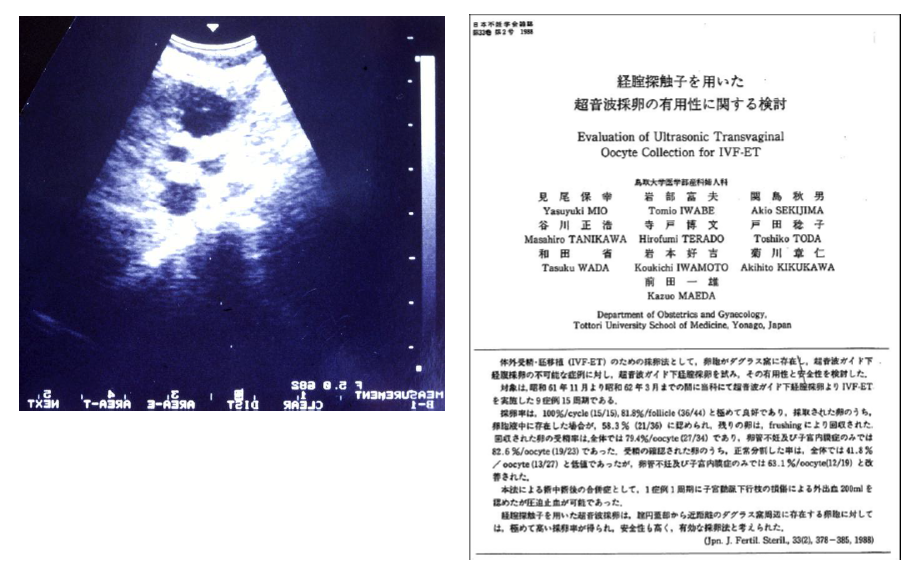

1.経腟超音波装置の開発とそれを応用した体外受精時の採卵法の開発

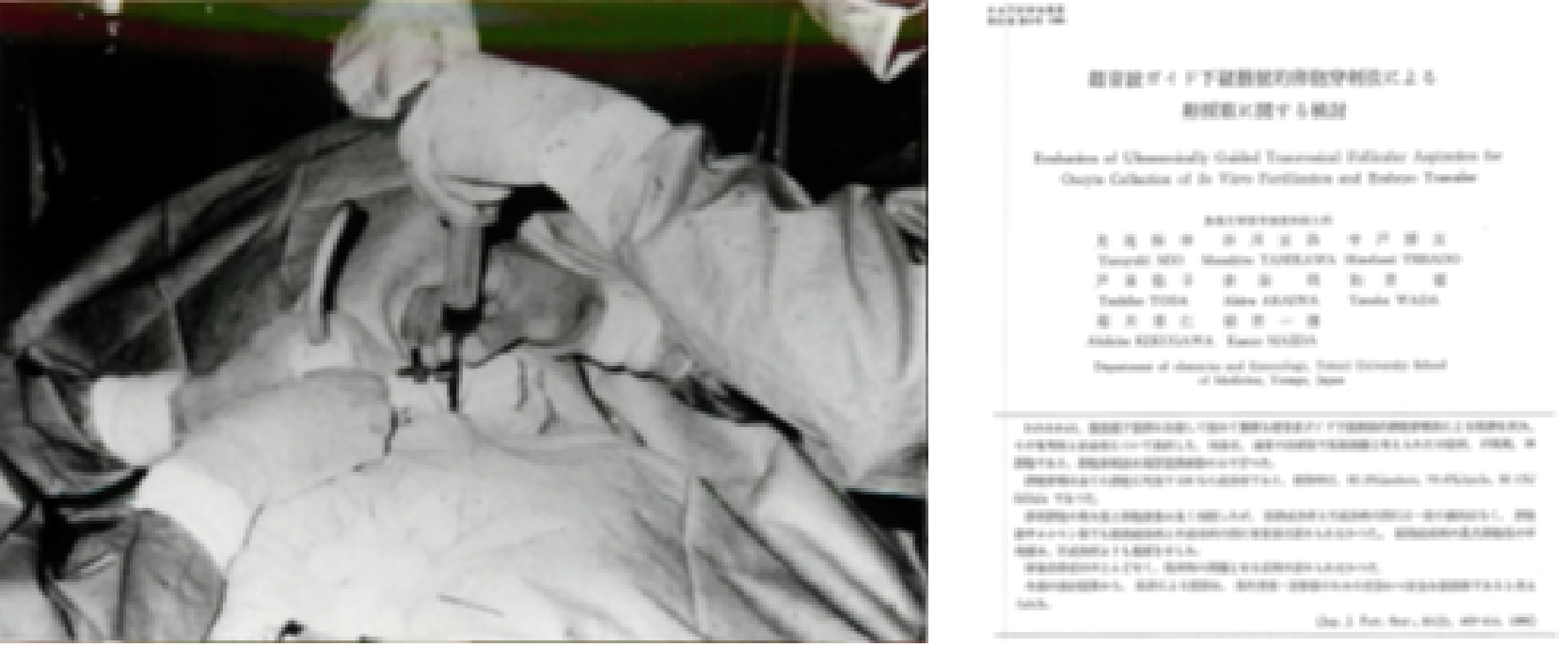

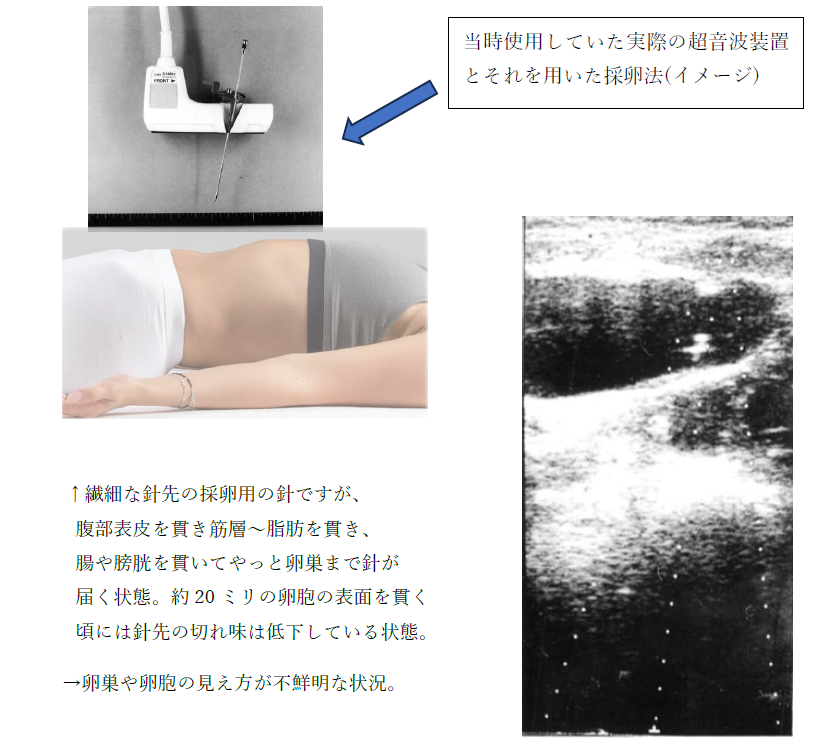

1978年、英国で体外受精による世界初の赤ちゃん(ルイーズ・ブラウン)が誕生しましたが、当時は、卵巣から卵子を取り出す方法(採卵)は腹腔鏡手術で行われていました。見尾は当時鳥取大学医学部産科婦人科学教室(前田一雄教授)に在籍していましたが、腹腔鏡手術は行えず、それに変わる方法として、前田教授から超音波断層法を用いた採卵を勧められました。そこで、1984年、お腹の上においた超音波装置で卵胞を描出し、お腹から穿刺用針を卵胞に挿入して採卵を行えることを国内で最初に立証しました(経腹超音波採卵法)。しかし、この方法は条件的に実施できる患者さんに限りがあり、技術的にも難しく、より安全かつ容易に採卵できる方法として、膣内から卵胞を描出して至近距離で採卵可能な経膣超音波探触子の開発に国内の超音波装置製作会社との共同研究にて着手し、1986年、無事完成させることができました(経膣超音波診断装置)。これによって、骨盤内臓器や卵胞を極めて明瞭に観察でき、採卵は圧倒的に安全かつ容易に行えるようになり(経膣超音波採卵法)、体外受精が爆発的に普及することになりました。

また、我々が開発した経膣超音波装置は、採卵のみならず骨盤内臓器を明瞭に描出できることから、妊娠初期の子宮内の赤ちゃんの観察や卵巣嚢腫や子宮筋腫の診断を極めて正確に行えるようになり、産婦人科医のみに許されていた内診(手指を膣内に挿入して診断する方法)に変わる方法として定着し、現在に至っています。

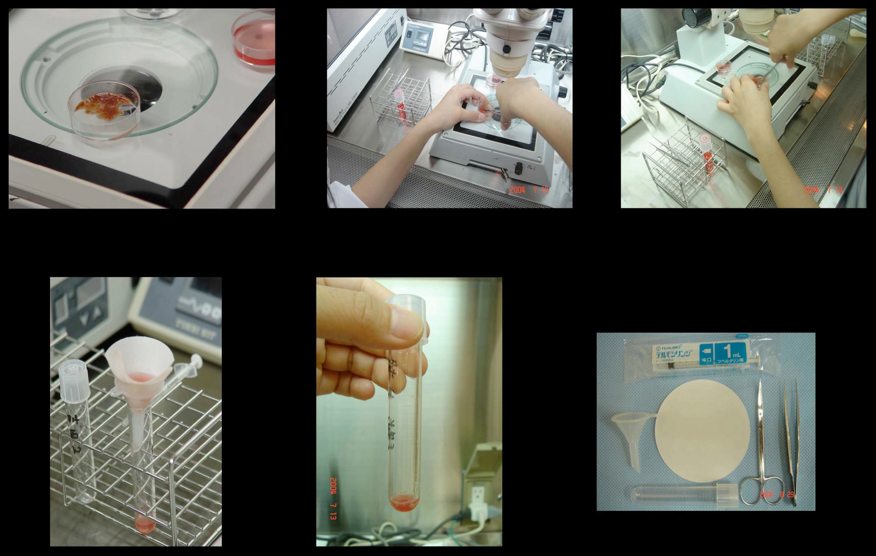

1986年以前は、上の写真のように、卵子を採取する作業は、まるで手術と同様に多くの人手と器具とを用い、腹部上皮から針を突き刺し腹腔内を不正確な視野のもと卵巣に針を突き刺しやっとの思いで卵子を僅かに採取していました。患者さんには1泊2日入院いただくほどの大作業でした。

↓お腹の上から針を刺して・・・

せっかく育った卵胞内から卵子を採る作業は非常に効率が悪く困難を極め、患者さんの身体的負担も多い。

「う〜〜〜〜む・・・・、なんとかならんもんか・・・。」

見尾医師のチームは悩み考えた。そして・・・閃いたのでした!!!

経腹超音波装置以後開発された経腟超音波装置(腟内に挿入して腹腔内環境を観察する超音波装置)に着眼し・・・、

「そうだ!これに採卵のための針を装着してみてはどうだろう!!!???」

なんと卵胞がくっきりはっきり見え、しかも採卵針が卵胞の至近距離に存在するので、針先をほんの数センチ進めるだけでいとも簡単に卵胞に到達できるではありませんか!

たとえ十数個の卵胞があっても、ものの20分もあれば卵子回収が可能に!

繊細な採卵用の針先のダメージも最小限に抑えられ、切れ味にも殆ど影響しない!

麻酔も当時は静脈麻酔を用いたので、覚醒までの時間を含めても2時間程度で処置全体が完了し、患者さんは半日程度の在院で帰宅可能にもなりました。

この手法により入院も要らず、たくさんの医療機器や人手も不要。そして、短時間で安全に卵子の回収できる。この画期的装置を用いた採卵の方法が世界中に広まり、今現在、ここまで安心安全に当たり前の如く体外受精が行われているのは、本機器の開発がなされたからに他ならないと言えます。

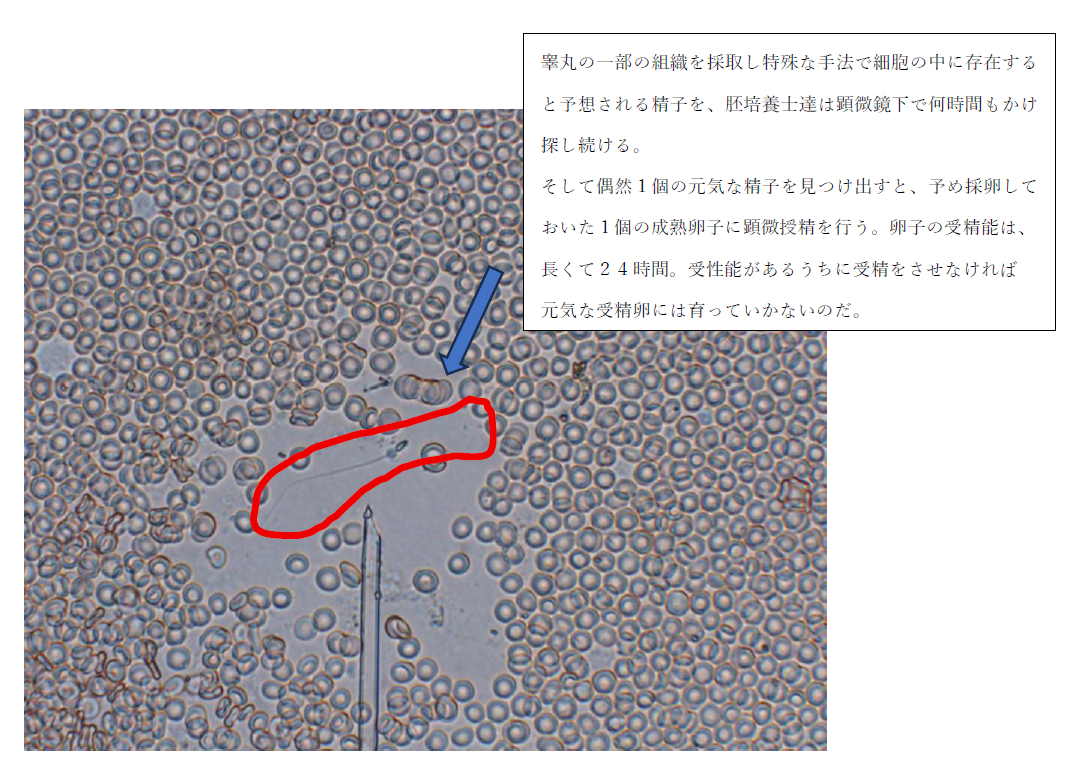

2.クラインフェルター症候群の方の挙児希望を現実に(1997年〜)

男性の染色体は46,XYですが、出生男子の500〜1000人に一人程度で過剰な性染色体を有し、47,XXY(最も多いタイプ)となっている男性が存在し、クラインフェルター症候群と呼ばれます。この男性の最大の特徴は、精液中に精子が認められず「無精子症」となることです。しかし、近年、精巣内には僅かに精子が存在し、この精子を用いた顕微授精で受精卵が得られることが分かってきました。

1997年、当院では、我が国で初めてクラインフェルター症候群の男性の精巣内精子を用いた治療により受精卵を得、これの胚移植にて健児を得ることに成功しました。現在では、100組を超える同様の御夫婦の治療を持ち、40名超の健児が得られており、無精子症夫婦の治療における主要施設の一つとなっています。

3.MFCは単一胚移植を推奨し多胎妊娠のリスク回避に貢献

今ではその方法が世界の生殖医療のスタンダードに!

従来、生殖医療においては、より高い妊娠率を期して、複数個の受精卵を胚移植することが一般的であったが、2000年以降、温度管理に優れた培養器の普及や培養液の改良、等から、複数個の胚移植では多胎妊娠が高率に発生し、その結果、早産、未熟児、等のリスクが上昇することから、妊娠はできても残念な結果になる頻度が高くなることが注目された。そのため、北欧を中心に一回の治療周期で一人の赤ちゃんを授かることを目的に、あえて形態良好な1個の受精卵を胚移植(選択的単一胚移植;eSET)し、余剰の良好胚を凍結保存する方法が提唱された。我々も、その意義に賛同し、2003年(平成15年)頃より、このeSETを国内でいち早く導入し、その有用性を広く訴えた。当時、当院の成績では、2個の胚移植を行うと妊娠できた患者さんの25〜30%が多胎となっていたが、eSETを行うことにより多胎妊娠はなくなり、しかも、妊娠率はそれまでと全く変わらないことを確認した。しかし、患者さんにeSETの有用性や多胎のリスクをお話しても、抵抗感を訴えられることが実に多く、eSETを普及させるために大変な苦労と時間を要したが、現在は、女性の子宮が他の動物とは異なり、一人の赤ちゃんしか育てなれない状況に進化していることを広く理解される状況になっている。

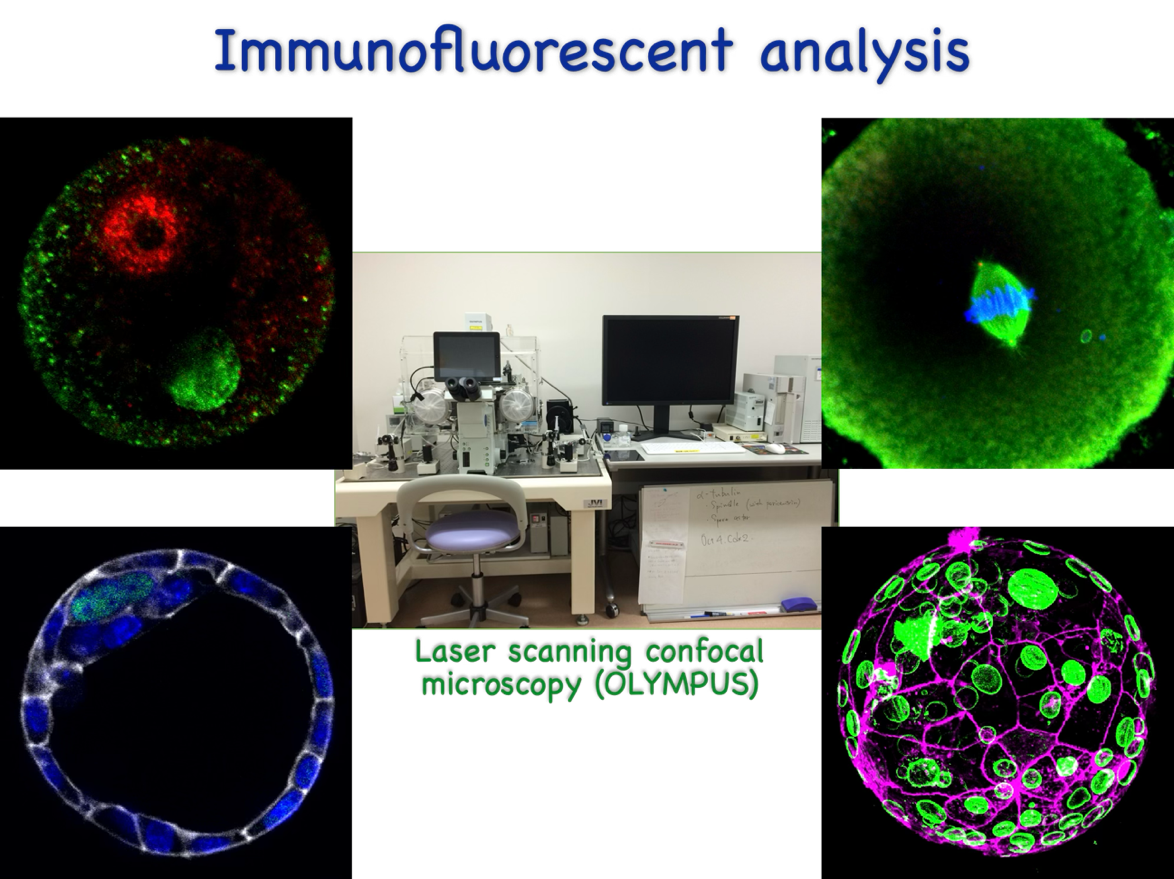

4.臨床と同時に研究への取り組みについて(2012年〜)

当院は、生殖医療の臨床への取り組みと同時に、研究活動にも力を注いでいます。生殖医療はまだ歴史が浅く、いまも多くの点が解明されていない分野です。だからこそ私たちは「安心して次の世代へ命をつなげる医療」を目指し、日々研究を重ねています。プライベートクリニックでありながら研究施設「LABOX」を備え、独自の取り組みとして研究を継続しているのも、その思いからです。

国の支援を受ける大学病院や公的医療施設とは異なる環境ですが、患者さんとそのご家族が安心して治療を受けられる未来の医療を守るために、当院は挑戦を続けています。生命誕生の神秘を、倫理的に許される範囲で少しずつ解き明かし、安全で信頼できる生殖医療の発展に貢献していく――それが、当院の責務であると考えています。

<MFCの研究室「LABOX」とそこで行われる研究の解説>

生命発生の起点は卵子と精子の受精であり、受精後の胚は細胞分裂を繰り返しながら成長していきますが、この受精から胚発育の仕組みはほとんど解明されていません。少しでもこの仕組みを明らかにすることで、生殖医療の方法を改善でき、治療成績の向上につながりますので、我々は、臨床の現場の活動とともにこの研究を車の両輪として進めてきました。しかし、ヒトの卵子、精子、受精卵を用いたこれらの研究は生命倫理に関する厳しい制約の中にあり、細かな倫理審査を受けて承認されなければなりません。我々は、JISART(日本生殖医療標準化機構)の倫理審査の承認を受けて研究を進めてきました。

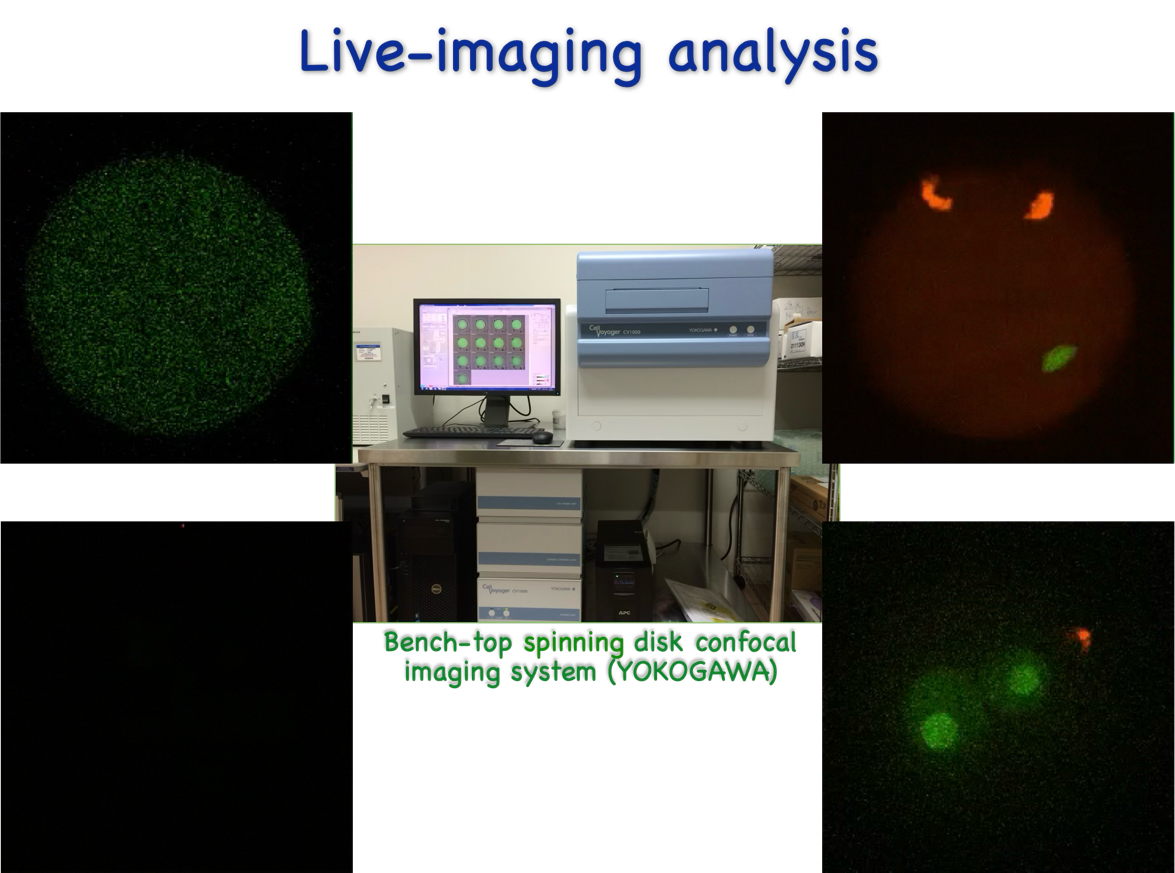

我々の研究は、患者さんの治療に用いることのできない非受精卵や異常受精卵に免疫染色を施し、共焦点レーザー顕微鏡やライブセルイメージング装置を用いて受精卵の発育過程を蛍光発色した状態で発育過程を詳細に観察する極めて専門的、最先端の技法です。

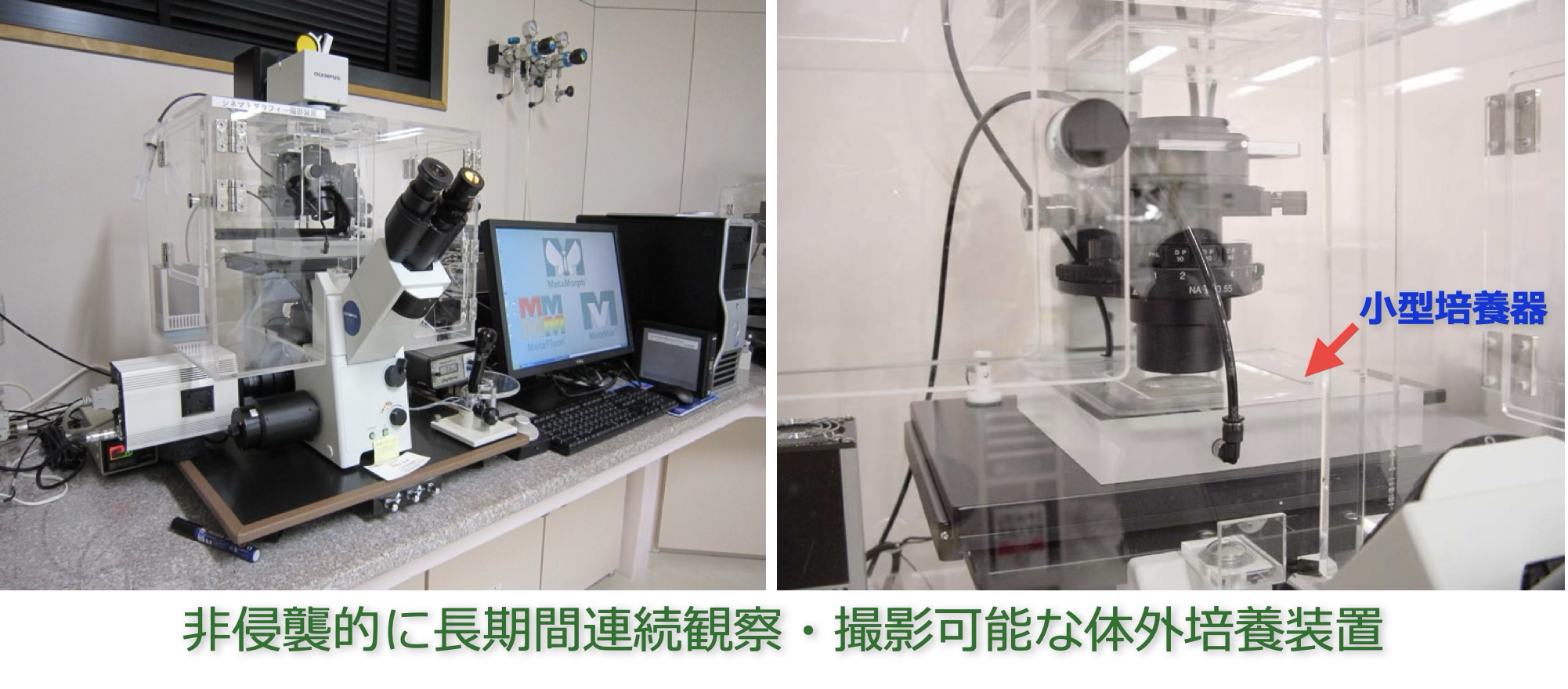

5.タイムラプス・シネマトグラフィーの独自開発(2001年〜)

1978年イギリスにて体外受精による第一例目の女児、ルイーズ・ブラウンが誕生して以来、体外受精が挙児を得るための究極の治療法として普及し、これを契機に、体外にてヒト受精卵の観察が可能となった。しかし、それは受精卵の発育を観察するために定期的に培養器から取り出し、顕微鏡下に観察する際の断片的な静止画に限られていました。当時から、ヒト受精卵がどのような過程を経て成長していくのかを映像化し、観察・評価することは人類の長年の夢であったが、当院は2001年から2年半をかけて、独自にこの夢を現実化した。すなわち、受精卵を培養する培養器と同等の機能を持つ専用の培養チャンバーを試行錯誤の後に完成させることができ、これを倒立顕微鏡ステージ上に静置し、チャンバー内にヒト受精卵を入れて培養を続けながら、長期間にわたり一定時間おきに撮影を繰り返し、その写真を1秒間に数十フレームの速度で早送りすることで映像化した(タイムラプス・シネマトグラフー)。これにより、これまで誰も観察できなかった精子が透明帯を通過して卵細胞に受精する瞬間、精子が卵子に侵入した後の受精過程の詳細、受精卵が細胞分裂を繰り返す様子、そして、最終的に発育した受精卵が透明帯を破り、脱皮する様子、等を克明に観察できるようになった。これらの一連の発育の様子は生命誕生の神秘を解明する契機となり、また、正常な発育とそうでない場合の違いやこれまで予想さえできなかった新たな現象も数多く見つけることができ、ヒト受精卵の様々な発育様式を解明するための研究を飛躍的に発展させてきた。この映像は、学術的にも高い評価を得ており、様々な公的施設やメディアにおける「生命誕生の謎」に関する学術企画に広く使用されており、また、医学教育書にも数多く引用されている。

現在では、このヒト受精卵の映像化の手法を臨床で使用する体外受精用培養器に組み込み、「タイムラプス培養器」として市販されており、臨床上必要不可欠な培養器として定着しつつある。

2020年4月より開始された不妊治療の保険適用に伴って開設された「先進医療A」に「タイムラプス培養」が加えられており、保険医療としての体外受精の際にも「タイムラプス培養」は併用可能となっています。当院院長は、「タイムラプス培養」の有用性の臨床検討の担当者として解析を進め、「タイムラプス培養を用いた体外受精」が近い将来保険収載に向けた取り組みを進めています。

↓タイムラプス培養

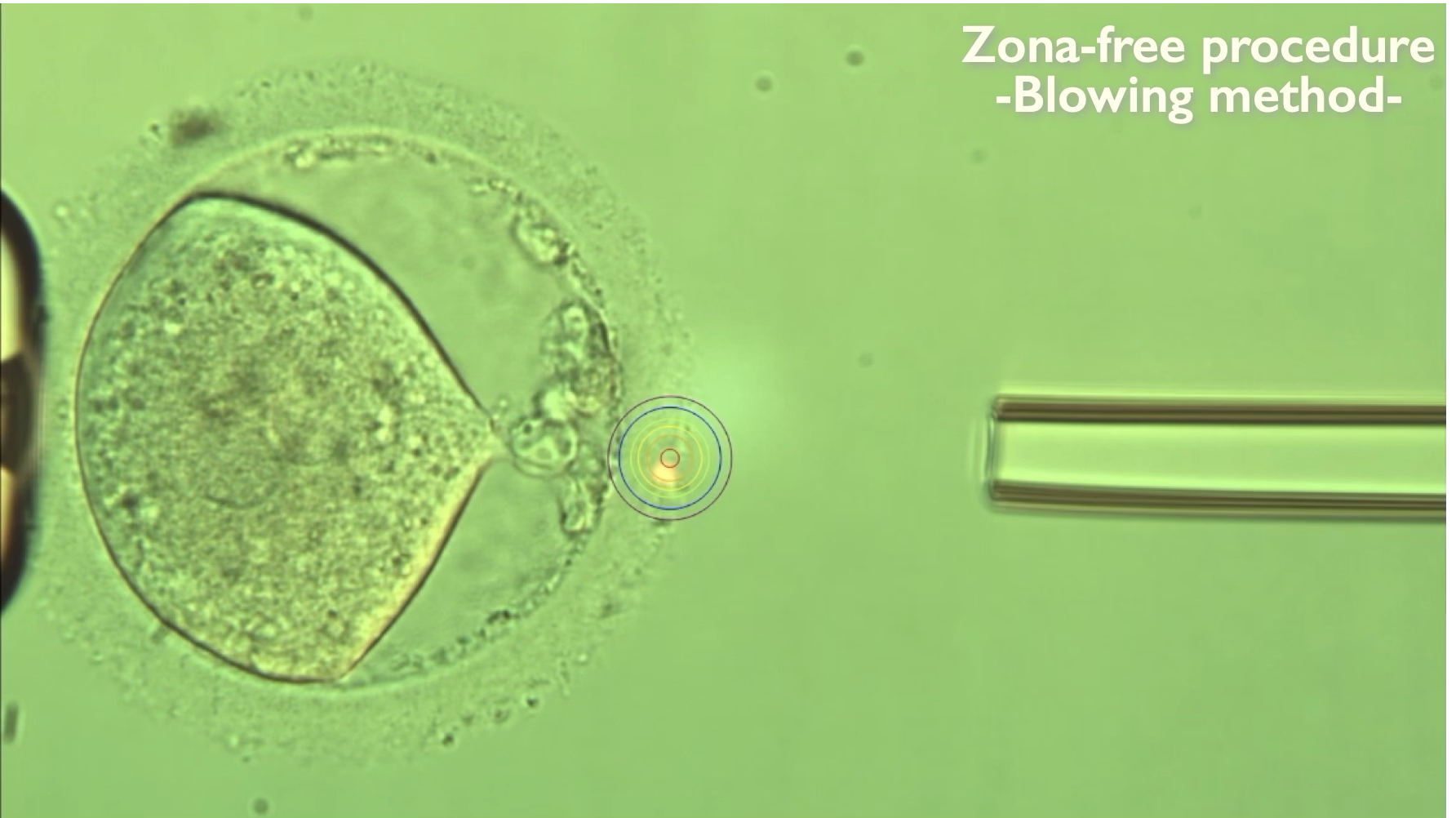

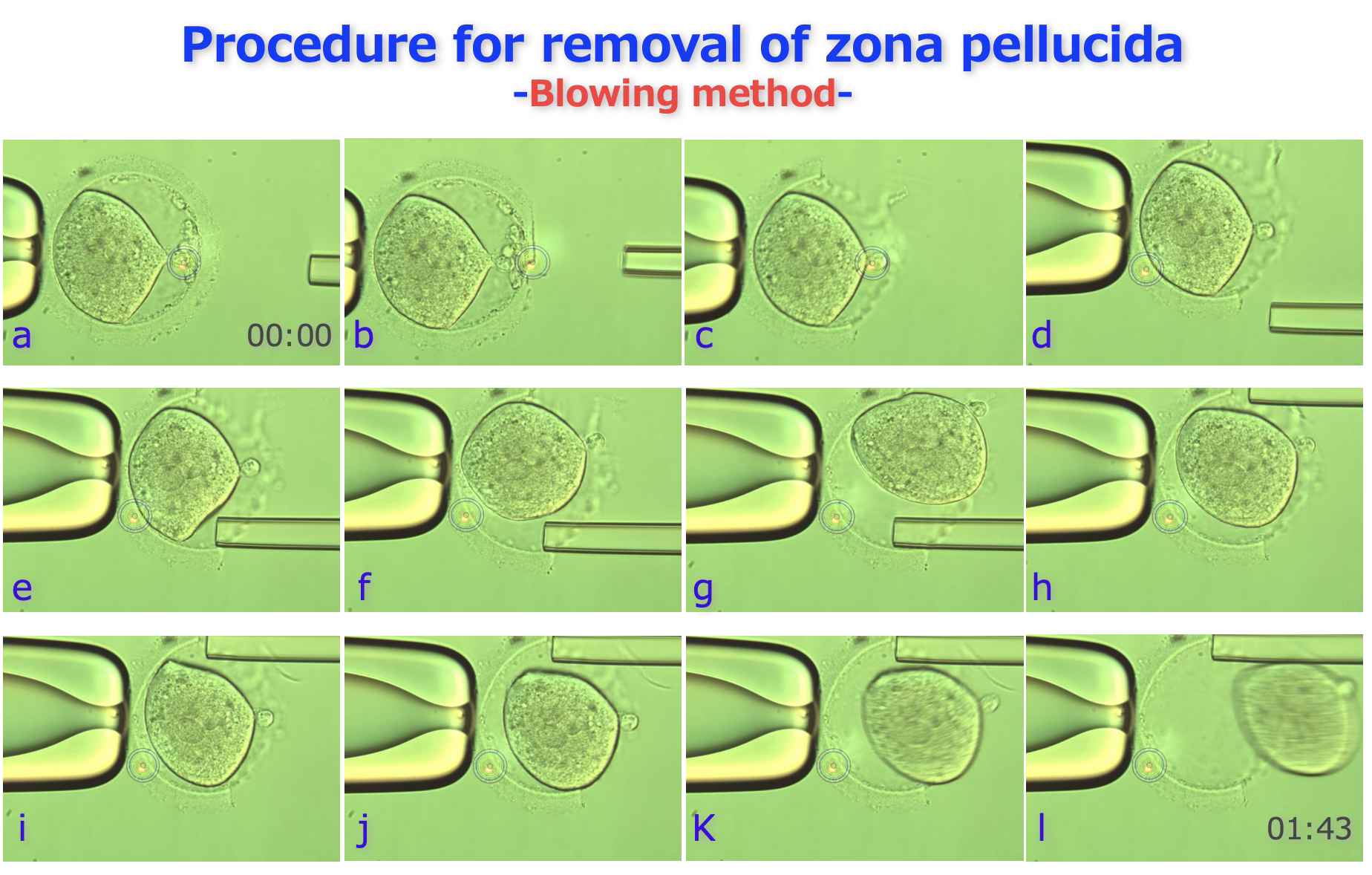

6.透明帯除去術の開発(Zona-Free)(2019~)

生殖補助医療の技術的進歩に加え、使用する培養器や培養液の進化により、治療成績は改善されてきたが、受精後の胚発育が芳しく無く、形態良好胚に育たず、胚移植できない治療周期を反復する患者さんが一定数存在し、対応に苦慮してきた。当院では、独自に開発したタイムラプス装置を用いた初期胚の観察から、透明帯と卵細胞膜の間に存在する線維様構造物(PT)や癒着が原因で卵細胞が細胞分裂の際に壊れて断片化(フラグメント)することを見出した。そこで、このPTや癒着を取り除くことでフラグメントを減少できるのではないかと考え、受精後の最初の細胞分裂の直前に、透明帯を機械的に除去する方法(前核期における人為的透明帯除去術;ZP-free)を考案した。ZP-free後の胚は、フラグメントが明らかに減少し、胚発育の順調で、形態良好胚に発育することを確認した。

基礎検討を踏まえて臨床応用し、2020年12月に、最初の出産例を2例経験した。その後も、治療に難渋する患者さんにZP-freeを応用し、これまで妊娠することのできなかった治療困難な患者さんが次々と妊娠出産され、このような治療に難渋する患者さんにとって、最後的対応策であることが示された。このニュースは、世界中に広がり、世界各地からコロナパンデミックの中、当地にお越しになり治療を受けられる状況が生まれ、現在に至っている。